| ~ 新春飛鳥詣 その3 ~ 2008年1月3日 |

|

|

玉藻橋を渡り右手へと歩を進めて民家を抜けると橘寺へと辿り着く。 |

|

<別格 佛頭山 橘寺> 聖徳太子誕生の地に太子自身が創建したと伝えられているお寺です。 日本書紀によると、田道間守(たじまもり)が垂仁天皇から「不老長寿の薬を持ち帰れ」との勅命を受けて、10年後に持ち帰った種が、発芽し実をつけたのが橘、今で言う蜜柑(ミカン)の原種だったと言う。 |

|

橘寺の山門からは、先ほどお参りした岡寺の三重塔が眺められます。 |

|

<三光石> 聖徳太子勝鬘経(大乗仏教の経典:聖徳太子が解説書を発行した)ご講讃の時、日、月、星の三つの光を放ったといわれている石です。 え?光ですか?勿論今は放っていません。不思議な形の石です。 境内には<二面石>と言って、苦と楽を石の表裏に表現された物も残っています。 |

|

飛鳥の棚田で太郎さんが「Pさん、この実は何の実?」と聞いてこられた。木を見ると桐かと思ったけれど、笑いねこさんは「クスノキじゃない?」と。 同じ木が橘寺の境内にもありました。風人さんが「笑いねこさん、あの実と同じじゃないですか?あれならセンダンです」 「あ、そうそう!!センダンだ!!」 |

|

これがその「センダン」の実です。 <センダン> センダン科 落葉高木 初夏に葉の付け根に淡紫色の五弁の花をつけ、楕円形の果実をつくる。果実及び樹皮は薬用として古代より使われている。 「栴檀(せんだん)は、双葉より芳し」の栴檀は、この木のことではなく、白檀の事です。(白檀は、小さい頃から芳しい香を放つところから、小さな頃から他とは違い優れていることをいいます) 妹(いも)が見し 楝(あふち)の花は 散りぬべし わが泣く涙 いまだ干(ひ)なくに 山上憶良(やまのうえのおくら)が万葉集に残しています。 *注釈:楝=栴檀です。 *訳:妻が見た栴檀の花は散ってしまいそうだ。私が(妻を思って)流す涙は未だに乾かないのに。 |

|

センダンの木のすぐ側に、小さな池がありました。 |

|

これが池の注釈。梵字が打てないので看板をペッタンしますね。 どうですか?そんな文字に見えますか? |

|

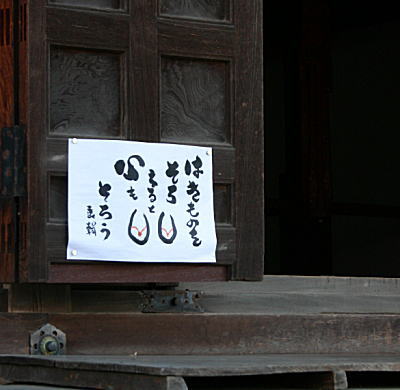

橘寺でみつけた素敵な張り紙。 はきものをそろえると、心もそろう なんとも素敵な言葉と文字なのでしょう。見ているだけで、ホッと和めました。この張り紙を見れば、揃えない人はいないでしょうね、きっと。(笑) |

|

<蓮華塚> 勝鬘経(大乗仏教の経典:聖徳太子が解説書を発行した)ご講讃の時、降った蓮の華を埋めた場所で、大化の改新の時、一畝(約100㎡)の基準にしたので畝割塚とも言われています。 と、そのまま写しました。(^^; |

|

こちら側が表門になります。私たちは裏門から表門に抜けたわけです。お正月なので、裏門には入山料を払う場所はなく「ただ?」って思っていましたが、ちゃんと本堂に入山料を支払う場所がありました。 昨年はこちらのお寺をお借りして、両槻会の定例会の講演を催させて頂きました。今年もまたお世話になる予定(オイ!)ですので、宜しくお願い致します。 |

|

正門(表門)の坂道を降りると、正面に見えてくるのが川原寺跡です。 <川原寺> 別名を弘福寺(ぐふくじ)。 飛鳥寺(法興寺)、薬師寺(元薬師寺)、大安寺(大官大寺)と並び、飛鳥の四大寺の一に数えられた大寺院であったと記述されています。至る所にこのお寺の中にある食事処の看板が立てかけてあるのが、なんともやるせなく悲しい。しかも、お高い!!ので、Pはこのお寺の中を一度も入った事はございません。ご了承下さい。 |

戻る 次へ

* HOME *