| 〜 両槻会第七・八回<道長が見た飛鳥>下見 〜 2008年2月23日 (その1) 橿原神宮前駅〜山田寺跡編 |

|

|

橿原神宮前駅を出た頃から、雨が強まり風も段々出て来て、これから先の山道を思うと、やや気持ちが重くなったが、バスに乗り込むと暖房の暖かさでほっこリさせてもらった。(笑) 明日香資料館バス停は今は無くなって、一駅手前で下車することになっていた。そこから<山田寺跡>を目指す。 磐余道と書いて(いわれのみち)と読みます。もうこの時点で私には無理!(涙) この文字は作家の井上靖氏の文字だそうで・・・井上靖さんってば「敦煌」や「天平の甍」とか書きはったお人です。平成3年に亡くなってはります。亡くなってもこうして文字は残るんですねぇ〜と、変なことに感心しつつ歩く。 |

|

こりゃまた可愛いお地蔵様。 このお地蔵さんにピンと来たら、右に曲がって下さい。(笑) |

【 磐余の里( いわれのさと ) 】 桜井市の南西部一帯の古い地名で、磐余邑を中心に六ッの古道があります。 1.磐余道 2.山の辺の道 3.多武峯街道 4.伊勢街道 5.忍坂街道(おっさかかいどう) 6.大和長寿道(やまとちょうじゅみち) その1.磐余道は、桜井から飛鳥を抜けて、紀州まで続いているのだそうです。 |

|

|

雨と風が強かった〜。橿原神宮駅構内にあるコンビニで買った大枚(千円)の折りたたみ傘の骨がギシギシと音を立てていた。壊れたらこの先どうしようかとハラハラ。みなさんは用意周到で、ちゃんと雨合羽も持参だとか・・・今度ビニールの合羽も買わなきゃと、心に誓ったのであります。(涙) |

|

教えてもらわなければ、な〜んてことない広場ですが・・・ここに山田寺の金堂があったそうです。 |

【 山田寺跡 】 641年に建立の工事が始まったのに、 建てたいって言ってた蘇我倉山田石川麻呂が 謀反の疑いをかけられ死んでから工事は中断。 663年に工事再開され、完成したのは 685年って言うから40年ほどかかったらしい。 その工事再開にあたっては、 石川麻呂の娘婿である天智・天武、孫の持統など の助力があったと考えられます。(すごいメンバーですね) 703年には持統天皇の四十九日法要がこの寺で執り行われ 官寺並みの扱いを受けていたとされています。 しかし・・・官の援助の途絶えた奈良時代後半頃から だんだん衰退が始まったそうです。 |

|

|

それから300年、歴史の表舞台から姿を消していた山田寺ですが、11世紀には敵対関係?だったらしい多武峯の僧兵に<鐘>を持ち去られ、1187年には、興福寺金堂の僧によって講堂の薬師三尊像が略奪されるなど、なかなか変化に富んだ(オイ)歴史を持っています。 現在、興福寺にはその仏様の頭部だけが残っています。(これは有名ですね) |

|

今回の主役<藤原道長>が山田寺を訪れた頃は、東回廊倒壊前の、まだ主な堂宇(どうう:堂の建物)がその姿をとどめていたとか。主な出土品は、現在<飛鳥資料館第二展示室>で見る事が出来るので、是非ご覧になって頂きたい。 |

|

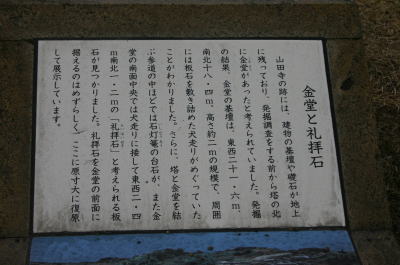

この四角い石・・・ここにひざまづいて祈ったそうです。 |

|

山田寺の南には、山田道があったらしいが、今では畑が出来ていたり、竹やぶがあったりで・・・わからなくなっていますが、ここから雷丘(イカズチノオカ)がほぼ直線的に見えます。やはり道はあったに違いないと、みなさんのご意見でした。 |

|

上の反対側がここ・・・この右手が山田寺の東回廊で、11世紀前半に土砂崩れで埋まってしまいました。 |

メニュー 次へ

* HOME *