〜 奥伊吹オフ〜その1〜 〜 (2009年6月27日土曜日) 久しぶりにオフ会へと参加vv 参加者はいつものカメラサイトの皆様。 滋賀県代表:彦根の猫さん 愛知県代表:Pentaさん、Munyさん 大阪府代表:河内太古さん、O-さん、P 総勢6名 米原IC横の某喫茶店で10:30に待ち合わせ。 来てるかな〜と外から覗くと・・・ Pentaさんがにこやかに手を振ってくれていました。 モーニングコーヒーを飲みながら、久しぶりのご挨拶。 先ず最初は、梅花藻を見に醒ヶ井へと車三台連ねて出掛けました。 |

|

|

梅花藻の時期は、駅近くの駐車場が満杯になります。今回、某銀行の駐車場が臨時駐車場になっていたので、そこに止めることが出来ました。 駐車場の横を抜けると【了徳寺】境内に出ます。そこには大きな銀杏の木があり、木陰に行くとヒンヤリとして気持ちが良かったです。 【御葉附銀杏 :おはつきいちょう】 周囲・・・約2.5m 高さ・・・約12m 樹齢・・・約150年 毎年多数のギンナンを実らせますが、その一部は葉面上に付いている珍しいものです。ギンナンの発育が不完全な物が多く、普通のギンナンと著しく形が異なっているので、国の天然記念物に指定されています。 |

|

【醒ヶ井:さめがい】 その昔、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が、東国遠征の折、伊吹山に荒ぶる山神がいると聞き、退治してやろうと山に登ったが、大蛇となって日本武尊の前に立ちはだかった。正気を失った日本武尊がここの水を飲み、正気を取り戻したことから「居醒水:いさめがい」となり、後に醒井となったと、日本書紀に書かれているそうな・・・。読んでないから知らんよ。(笑) |

|

ユキノシタが咲いていました。ヒンヤリと涼しいからでしょうか、三重の我が家よりも遅い開花みたいです。 |

|

八重石榴:ヤエザクロです。鮮烈な赤で、小さい頃からあまり好きになれなかったっけ。 一重の石榴とは違い、結実しません。花だけの観賞用小高木です。だから別名を花石榴と言います。 |

|

ついつい撮影したくなる紫陽花の小さな花。一般に花と言われている部分は装飾花で、花びらだと思われている部分はガク。この小さな粒々が本当の花。 |

|

日の光りに手を差し伸べているかのような、シベたちが好きです。生きる、生きているって感じがして・・・。 |

|

ここは今回も行かずに看板だけ。(^^; |

|

【梅花藻:バイカモ】 キンポウゲ科では唯一の水中花で、一年を通して水温が14度に保たれ、ミネラルたっぷりの恵まれた水質でのみ生育すると言われています。 |

|

なかなか接写出来ない場所で咲くために、イマイチ大きく撮影出来ないし、ピントが難しい・・・毎回そう思いながらシャッターを押しています。 |

|

寝転んで撮影するのも限界がある・・・って、横を見たら、カメラマンたちも同じように道に這い蹲るようにして撮影していた。(笑) |

|

「ここのお味噌が美味しいのよ〜」と、Munyさんが教えてくれた。お味噌好きのPは、是非食べてみたい!!と思いつつ素通り。(><) |

|

【醒井宿問屋場(旧川口家)米原市指定文化財】 中山道醒井宿で問屋を営んでいた川口家住宅です。問屋とは、宿場を通行する大名や役人に任即・馬を提供するジムを行っていたところです。現在、宿場に問屋が残されているところはほとんどありません。建築年代は17世紀中から後半と指定されてる貴重な建物です。 |

|

駅名は醒ヶ井、地名は醒井・・・どちらを使うか、なんて決まりごとなんかあるんでしょうかね。 |

|

梅花藻は、こんな風に川の流れに流されまいと頑張っています。(笑) |

|

遠くからだと、ゴミに見えなくも無い・・・な〜んて言うと、夢も希望もなくなりますね。 |

|

土曜日ってこともあり、家族連れやアマチュアカメラマンが、好きなアングルを狙っていました。人がいなくなるのを 、炎天下にじっと待つのもつらいものがある。「すみません、そこ、どいてくれますか?」な〜んて言わないのが良い所でしょうか?(笑) 人がいなくなるのを待つカメラマンの後ろを、人のいるのを狙うP。それぞれの休日ですね。 |

|

これ、面白い形をしているでしょ。お花じゃないのよ、これは種袋。ニゲラって言うお花の種は、この袋の中に入っています。 お花って、咲いている時も勿論素敵ですが、種が出来ている姿もなかなか良いものなんですよ。 |

|

最初に出ましたよね、ユキノシタの花。本当はこんなに花が沢山咲くんです。私は沢山咲くより、数輪咲いているくらいのが好きなのですが、そんなことなど人間のエゴだ!!ってくらい咲いていました。(笑) |

|

ギボウシの花・・・園芸店ではホスタ、山菜ではウルイと呼ばれます。 茎はサッと茹でて酢味噌で食べると美味しいのですが、花もまたサッと茹でて甘酢に漬けてからカクテルグラスに盛り付けると、優しい紫色の花がとても綺麗で豪華なんですよ。味も甘味があって美味しい。 |

|

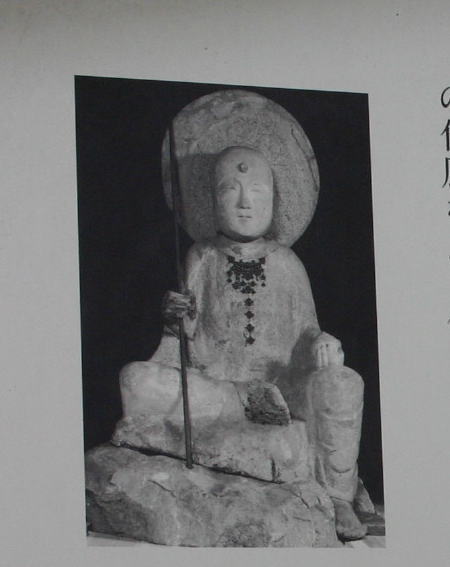

醒井延命地蔵尊縁起 弘仁八年(817年)百日を越える干ばつが続き、それを心配した嵯峨天皇の命により、伝教大師(最澄:さいちょう)は、比叡山の根本中堂で降雨を祈ると、薬師如来が夢の中に現れ「ここより東へ数十里行ったところに清浄な泉がある。そこへ行って雨を求めよ」とお告げになられた。伝教大師が泉を求めて醒井の里へ来られると、白髪の老翁が現れ「私はこの水の守護神である。ここに衆生済度・寿福円満の地蔵尊の像を刻み安置せよ、そうすれば雨が降り草木も生き返るであろう」と言い終ると水の中へ消えてゆきました。大師は一丈二尺(3.6m)の地蔵尊の座像を刻み祈念されると、三日三晩大雨が降り続き、干ばつは止み、人々は助かりました。大師の比類なき知恵と徳行に尊信の念を一層深くしたと言う話しです。 地蔵菩薩は、はじめ水中に安置されていましたので俗に「尻冷し地蔵」と唱えられていましたが、慶長十三年」九月に濃州大垣の城主石川日向守が霊験を感謝し、佛恩に報いるため砂石を運び、泉の一部を埋め、辻堂を建立したと伝えられています。 立て看板を参照 |

|

事無草(ことなしそう)シノブグサの異称。 ウラボシ科 ノキシノブ属 細長い単葉の葉をもつ着生植物です。ノキシノブとも呼ばれます。 |

|

【石造地蔵菩薩坐像】 花崗岩を丸彫りした半跏像で、鎌倉時代後半の製作であろうと考えられています。総高・・・270cmの大型丸彫り地蔵尊は全国的にも数が少なく、滋賀県下では本像が唯一のものです。 明治時代に火災に遭い補修が激しいのは惜しまれますが、体部の納衣(のうえ)や手足の彫刻はよく残されており、特に光背の連弁(れんべん)のレリーフは鎌倉期の写実彫刻の作風をよく伝えています。 |

|

そのお堂の軒下に鎮座なさっていたのがこの法師さま?です。どなたなんでしょう・・・。眉毛がこれまたユーモラスですね。 左手に持っておられるのは、上のお地蔵様と同じ宝珠(ほうじゅ)で、除厄と心のままに何でも取り出せる仏の功徳を表すと言われます。 さて、あなたは心のままに・・・何を取り出したいですか? え?私??? そりゃも〜美味しいケーキですやん♪(ってオイオイ |

|

軒下に簾、下には小川・・・あ〜日本に生まれて良かった〜って思う一瞬です。 ウズ紫陽花・・・またの名をお多福紫陽花。ガクの縁部分が中心に向かってクルリンと巻くような感じの紫陽花です。一枝欲しいと思いつつ、ここを後にしました。 |

|

【十王水】 平安中期の天台宗の高僧・浄蔵法師が諸国遍歴の途中、この水源を開き、仏縁を結ばれたと伝えられる。もとより浄蔵水と称すべきところを、近くに十王堂があったことから「十王水」と呼ばれるようになったという。 |

: 目次 : 2回に進む